退役不褪色 转业不转志——记人武部董冉老师

他,曾是一名历经十六载军旅淬炼的钢铁战士;如今,他是一位扎根高校的保障基石,他将军人特有的坚韧与细致,在校园保卫和人武战线上耕耘出一片新天地。初心如磐,使命在肩,五年来,他创新国防教育方式点燃了报国热情,用一抹抹“迷彩绿”为校园增添动人底色。他,就是苏州职业技术大学人武部董冉老师——5次获市、区征兵工作先进个人荣誉的获得者,更是学校5年蝉联市、区两级征兵工作先进单位的核心力量。

缘定学校:从铁打营盘到职大校园

2019年从部队转业选岗,当“苏州市职业大学”映入眼帘时,他的目光瞬间定格。五年前带队在校组织军训的经历,让他毫不犹豫地选择了这里。从金戈铁马的演训场到书声琅琅的校园,从保家卫国到守护莘莘学子,场地虽变,军人本色未变。在人武部与保卫处的岗位上,他延续着雷厉风行、严谨细致的作风。如今,他站在校园安全与国防动员的第一线,一手筑牢安全网,一手托举强军梦,用另一种方式诠释着“退役不褪色”的铮铮誓言。

初心如炬:从保卫国家到守护校园

初入校园,面对全新的保卫工作,董冉老师以军人的担当毅然扛起重任。为尽快适应,他虚心求教,潜心研读安全制度,学习突发事件处置技巧。“校园安全无小事,必须把每一个细节都做到位。”这是他常挂嘴边的话。军人的烙印深深体现在工作中:值班时,对讲机不离身,随时待命;监控中心里,他紧盯屏幕,仿佛仍在指挥作战平台。这份一丝不苟,让他在苏州市社会治安防控体系建设示范城市创建工作观摩点材料准备和省市各项安全大检查中脱颖而出——他整理的台账规范清晰、内容详实,被检查组高度评价,目录作为样本被借鉴。

疫情三年,他主动请缨,冲锋在前,累计志愿服务超1000小时,足迹遍布4区6街。其间,他默默献血800ml,个人累计献血达到3700ml,用热血传递温暖,收获12张抗疫表扬证书,事迹被《苏南招商会内刊》《苏州日报》引力播专题报道,荣登社区好人榜,被江苏省高校保卫战线评为疫情防控工作先进个人。

记得那个寒冬,一名学生落水,情况危急。他毫不犹豫,冒着零下5度的低温,纵身跳入刺骨的河水救人。从保卫国家到守护校园,从抗疫一线到危急救援,他始终以行动诠释着“退役不褪色”的铮铮誓言。“无论穿不穿军装,守护大家安全的使命永远不会变。”他的故事,既感动学生,又激励学生担当,电子信息工程学院王宇博同学深感敬佩,于2021年写下《榜样的力量》,将他视为心中楷模。

精准指导:用心铺就参军路

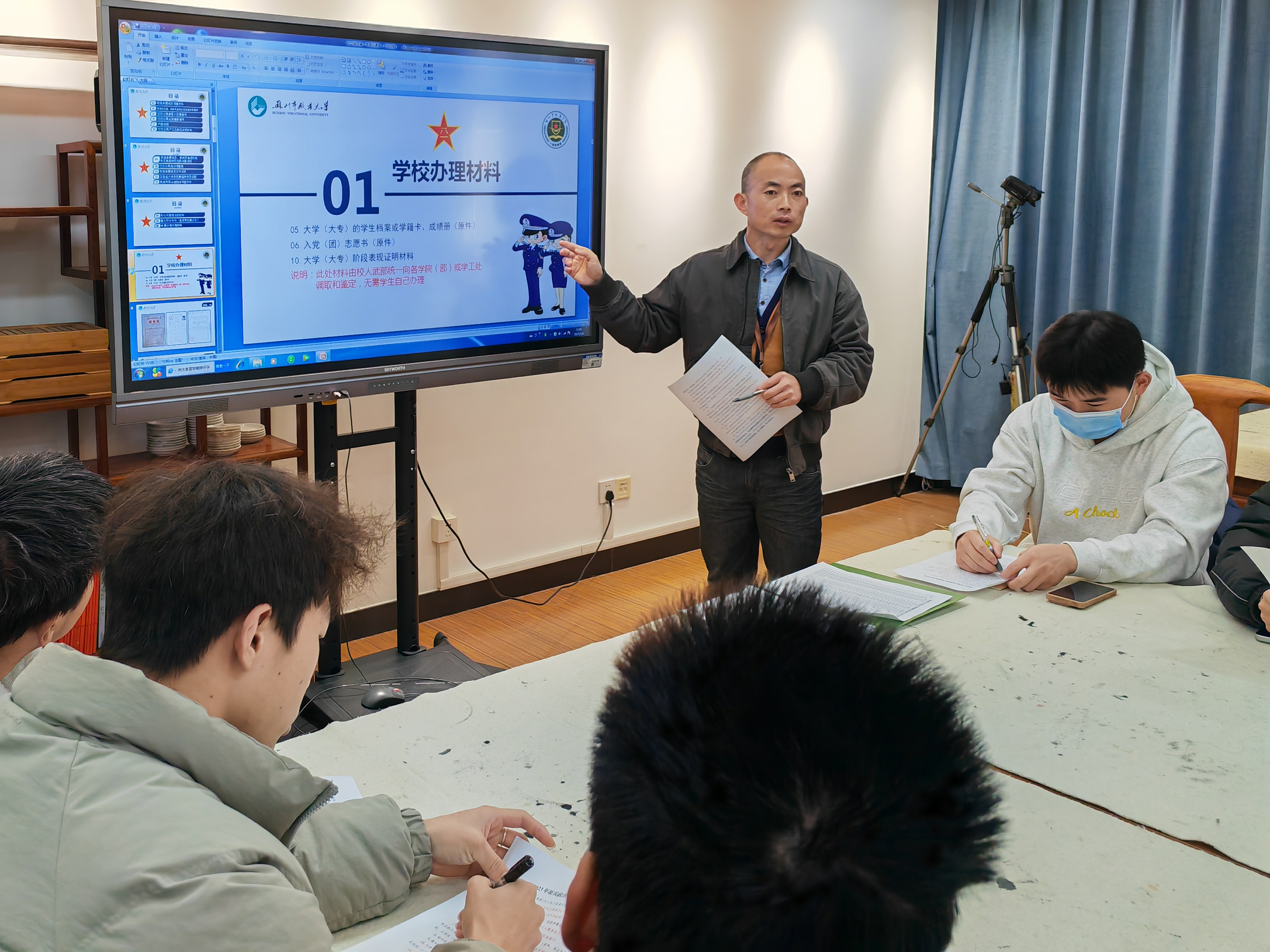

“强国必须强军,军强才能国安。”董冉老师深知在新形势下征兵工作的时代重任。2020年,面对“一年两征两退”的改革新局,刚接手的他既感压力,更觉责任。“这是怕我闲着啊!”他笑着说。为吃透政策,他扎进吴中区征兵办,借阅文件,逐条研读,笔记密密麻麻。改革元年,无经验可循,时间紧、任务重。他以制定演训方案的严谨,将征兵流程精细拆解,明确节点,部署任务。为让学生少走弯路,他夜以继日,编印出《苏州市职业大学征兵常见问题解答手册》下发师生。

政审材料复杂易错,他主动前往区政考组“取经”,将23份材料制成详尽模板,标注填写方法、注意事项,辅以合格样图,确保学生一目了然。担心理解不透,他又精心制作PPT进行培训指导,最终被吴中区征兵办在全区推广。疫情期间,学生分散,政审材料办理受阻。他用腾讯会议开展远程培训指导,反复叮嘱:“材料先拍照给我看,确认无误再签字盖章。”一年两次征兵,两次培训必不可少,无论线上还是线下,他都倾心教授,只为让学生少跑路,少花邮寄费。

涉及学校盖章的材料,他主动包揽:统一调档、先收集电子材料、再审核校对、后统一按标准彩色打印,最后去学工处、校办、属地派出所集中盖章。学生们感慨:“董老师把学校的事都替我们办了!”退役学生羡慕地说:“以前我们往返家校多次,费时费钱,你们遇到董老师太幸福了!”军队的基础在士兵,士兵的源头在征兵,五年来,在董老师的悉心指导下,学校年均向部队输送30名左右优质兵员,“五率”指标和入伍人数稳居全省高校前列。吴中区征兵办的同志赞不绝口:“有董老师在,对你们学校的征兵工作省心又放心!”他却谦逊地说:“学生们愿意参军报国,我能做的,就是帮他们把路铺得更平一点。”每年接待解答师生及家长征兵问题咨询几百次,回复各类征兵问题短信上万条,全程全时进行详细解答,学生家长在咨询完后深情地说:“衷心祝愿每个孩子在人生的转折点都能遇到像您一样,用智慧和仁厚为他们点亮心灯的人。”

情暖兵心:永远的“老班长”

在董老师心中,学生的利益永远摆在首位。“学生们当兵是大事,会影响他们未来的发展轨迹,我就是这样走过来的,我要尽力去帮助他们。”是他朴实的信条。了解到苏州参军补助较高,他特别关注家庭困难的外省学生,优先安排他们从学校入伍,切实减轻其家庭负担。这些年,已有12名贫困学生在他的精准帮扶下,成功踏上军旅征程。于江波同学的经历尤为突出, 怀揣军旅梦的他,却在役前集训中被退回。他得知小于家境极其困难,学费还要自筹,内心揪紧。他多次奔走于吴中区征兵办,详细说明情况,提交贫困证明,不懈沟通争取。最终,小于如愿穿上了军装。临行前,小于紧紧握住他的手,热泪盈眶地说:“董老师,是您圆了我的参军梦!我一定好好干,不给您丢脸!”在部队,于江波践行诺言,刻苦训练,更主动请缨参加西藏特别军事行动任务,延期退役,受到部队嘉奖。

这样的事例,在董老师的工作中并非个例。输送优秀学子入伍,既是服务强军兴军,更是助力青年实现参军梦。他深知,征兵服务不止于“送出门”。他坚持“兵离校、校不离”,持续关注着入伍学生的成长。谁有思想困惑,谁遇实际困难,他都记挂于心,尽力协调解决,并不断鼓励大家在部队争先创优。2024年 7月,在厦门休养期间,他主动联系了几位在厦门服役的学生,准备去看望他们。电话中了解到大部分学生正投身野外驻训,仅有一名学生留守营区后,便着手准备去部队看望,当得知该生班主任万老师也在休养团队中,便相邀同去,两人打车60公里前往,途中还特意自购了饮料、零食等慰问品。在营区门口,详细了解学生在部队的学习、工作与生活情况,学生也汇报了现实思想,表示必将以青春之我建功军营,在国防事业上勇毅前行,用实际行动践行对学校和老师悉心培育的感恩,“他乡遇故知”这份牵挂与关怀,让身处军营的学生倍感温暖。

正是这份持久的关怀,成为学生们在军营奋斗的温暖后盾。至今,他已为15名服役学生精心办理报考军校材料,为上百名学生和家长答疑解惑,解决参军后的各种问题,其中5人考入军校,32人被录取为军士。在入伍学生心中,董老师是“亦老师亦战友”,他就是部队里那永远值得信赖的“老班长”。

戎耀校园:国防教育的深耕者

董老师到校后,见退役复学的学生很多,当即敏锐地意识到他们身上蕴含的独特价值——退役军人的担当与素养,正是开展国防教育的宝贵财富。他迅速行动,着手组建“国防预备队”这一军事类社团,下设“国旗护卫队”“退役军人突击队”“退役军人志愿者服务队”三支小队,为这些学生搭建起发挥余热、再立新功的平台。同时,他积极选聘优秀退役学生担任“征兵宣传大使”,让他们以军旅经历投身爱国主义教育、国防教育与征兵宣传工作,用青春力量点燃更多学子的家国情怀。

其中,国旗护卫队不仅圆满完成校内每周升旗仪式及各类大型活动的护旗任务,更主动走出校园,协助驻地机关单位开展国旗文化交流活动,成为传递红色信仰的流动旗帜。在2024年全省高校国旗护卫队交流展示中,该队作为苏州市唯一晋级的参赛队伍,凭借过硬的素质与饱满的精神斩获“银牌国旗护卫队”荣誉称号,队中4名同学也因突出表现荣获优秀个人表彰,为学校赢得了荣光。

退役军人突击队则由100名退役学生组建成为苏州高校首支“助理教官连”,他们以专业的军事素养和严谨的作风,高质量协助完成了4届共计2万余名学生的军训工作,其出色表现赢得了省军训检查组及市军分区的高度肯定与赞扬。退役军人志愿者服务队同样活跃在校园与社会的各个角落,在新生开学季、学校大型活动及团委组织的校外志愿服务中,总能看到他们忙碌奉献的身影,用实际行动诠释着“退役不褪色”的初心。

五年如一日,军人的使命感、责任感、荣誉感早已深深融入他的血液。每一次安保工作、每一季征兵退役,每一次指导国旗队升旗,皆为守护校园安宁,助更多学子携笔从戎,宣扬爱国主义教育。在董老师看来,这不仅是一份职责,更是“受任以来,夙夜忧叹”的信任之托,正是这份信任,让他在加班时依然精神抖擞,在每一个烦琐的细节中始终精益求精。